The CRMR Shines at the 2025 CEF Conference: Innovation and Excellence in Forest Research!

The CRMR was brilliantly represented at the 2025 Conference of the Centre for Forest Research (CEF), held on May 7 and 8. Centered around the theme “Resistance and resilience of forest ecosystems in a changing world,” this gathering fostered rich and stimulating exchanges among researchers, students, and professionals from various disciplines.

It was a wonderful opportunity for CRMR members to share their work, expand their networks, and actively contribute to scientific discussions on the current and future challenges facing forest ecosystems.

Several CRMR student members played an active role in the event by presenting the progress of their research during poster sessions and oral presentations. Special congratulations to Antoine Harel, Catherine Beaulieu, Monica Gagnier, Marie-Pier Dubé, Maimoona Birjees, and Sanjoy Roy, whose presentations particularly captured the attention of the participants.Their contributions brilliantly showcased the diversity, rigor, and relevance of the work being conducted within the center, addressing topics ranging from sustainable forest management to carbon flux modeling related to forest resources.

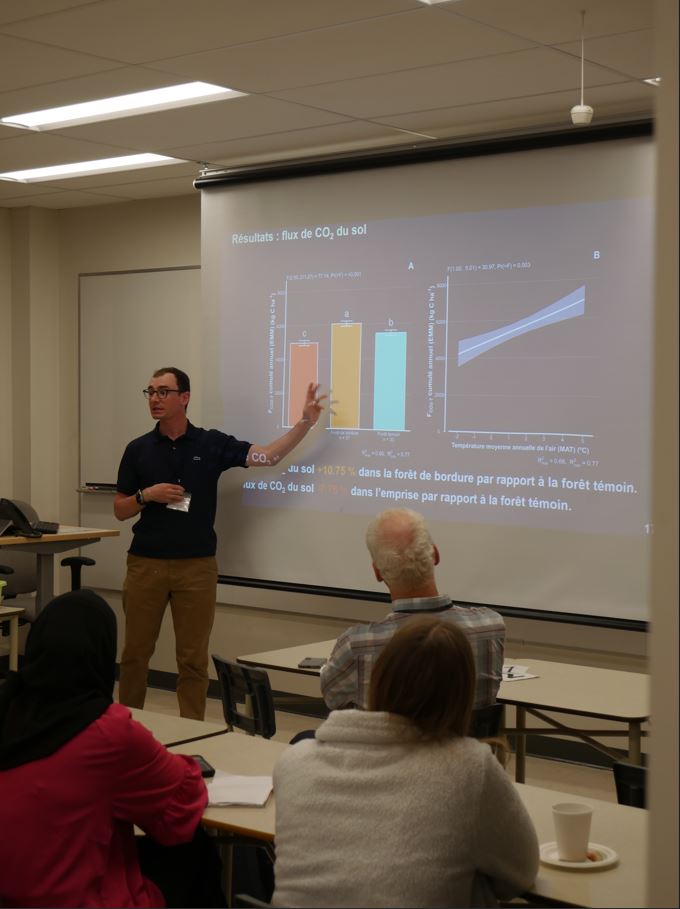

Among the highlights of the conference, the presentation by Alexis Achim, professor in the Department of Wood and Forest Sciences at Université Laval, stood out for its inspiring and unifying nature. Offering a thoughtful overview of his research journey, he retraced key milestones in his career while emphasizing the importance of collaborative and interdisciplinary approaches in the evolution of silvicultural sciences. Through the stories of landmark projects, he notably reflected on his time at the Forest Research Institute in Edinburgh, where he contributed to major European initiatives such as Ecoslopes (a study on tree anchoring on slopes) and EFORWOOD (an integrated model of the forest value chain). He also highlighted the crucial role of national partnerships—such as ForValueNet and AWARE—in the development and strengthening of his research program at Université Laval. His talk particularly emphasized the significant impact of the lidR package, an innovative open-source tool for analyzing airborne LiDAR data. This example powerfully illustrates both the scientific and operational reach of the research conducted within the CRMR, while underscoring the importance of technological innovation in support of sustainable forestry.

The CRMR’s noteworthy participation in this conference vividly illustrates its scientific vitality and its commitment to advancing innovative knowledge in the field of forestry. Through student presentations, fruitful exchanges between researchers, and the inspiring talk by Professor Alexis Achim, the center effectively showcased the depth of its expertise and the relevance of its work in the context of ecological transition and the sustainable management of forest resources.

Congratulations to all the participants, whose commitment testifies to the key role played by the center in training the next generation of scientists and advancing forestry science. Well done to all for these inspiring achievements, which contribute to raising the profile of the CRMR’s expertise within the scientific community!

Alexis Achim conférence

Faire flèche de tout bois pour élargir les cadres de la science sylvicole

Faire flèche de tout bois pour élargir les cadres de la science sylvicole

Je présente un tour d’horizon de mon parcours en recherche en démontrant comment une approche collaborative et interdisciplinaire a permis à mon équipe de contribuer à l’élargissement des cadres de la science sylvicole. Je fais un retour sur des projets qui ont mené à des partenariats structurants et des contributions scientifiques dont l’impact a largement dépassé les limites de mon propre programme de recherche. L’un des faits marquants de mon passage comme chercheur à l’institut Forest Research à Édimbourg, en Écosse, fut mon implication dans des projets regroupant plusieurs institutions de recherche à l’échelle européenne, via notamment les projets Ecoslopes (ancrage des arbres au sol) et EFORWOOD (modélisation de la chaine de création de valeur à l’échelle européenne). Dès mon arrivée à l’Université Laval comme professeur adjoint en 2007, j’ai retrouvé cet esprit de collaboration, mais à l’échelle nationale cette fois, à travers des projets comme ForValueNet (sylviculture et valorisation du bois) et AWARE (utilisation du LiDAR pour prédire les propriétés des approvisionnements en bois) qui se sont voulus d’importants catalyseurs du développement de mon programme de recherche. Notre travail sur le LiDAR aéroporté, et plus particulièrement le développement du package lidR dans R par Jean-Romain Roussel, a transformé profondément mon programme de recherche en ajoutant la télédétection comme outil facilitant la mise en œuvre d’une sylviculture mieux adaptée à des réalités changeantes. Cette approche constitue d’ailleurs l’une des assises du projet pancanadien Silva21 qui vise à fournir des données, des outils et des solutions pratiques pour améliorer la résistance des forêts canadiennes à diverses perturbations et sources de stress, contribuant ainsi à la santé de ces écosystèmes et au bien-être des communautés qui en dépendent. Je termine en évoquant les leçons que j’ai tirées de mon parcours en recherche ainsi que les prochaines initiatives que je développe avec mon équipe et qui nous apporteront de nouvelles opportunités de collaboration et de développement.

Communications orales

Antoine Harel -Frontières forestières : l’effet de bordure et ses répercussions sur les flux de carbone du sol en forêt québécoise

Direction: Evelyne Thiffault et David Paré

Le Québec est traversé par près de 35 000 km de ligne de transport d’électricité, principalement en milieu forestier. Ces lignes créent un effet de bordure qui influence la dynamique du carbone dans les forêts adjacentes. Néanmoins, cet effet sur les flux de CO2 (FCO2) et de CH4 (FCH4) entre le sol et l’atmosphère reste peu étudié. Or, FCO2 est un flux de carbone important à l’échelle de l’écosystème forestier puisqu’il peut influencer la capacité de l’écosystème à agir comme un puits ou une source de carbone dans l’atmosphère. L’objectif principal de mon projet est de documenter le comportement de FCO2 et de FCH4 dans les forêts adjacentes aux lignes, ainsi qu’en dessous de celle-ci (i.e. emprise). Entre mai et octobre 2023 et 2024, nous avons réalisé des mesures ponctuelles de FCO2 et de FCH4 dans 8 sites répartis dans un gradient climatique au Québec. Concernant FCO2, la méthode de mesure utilisée a permis de séparer et de quantifier le CO2provenant de l’activité microbienne du sol (FCO2 hétérotrophe) du CO2 dérivé des racines (FCO2 autotrophe). Les flux de CO2 totaux étaient significativement plus élevés (+9,78 %) dans la forêt de bordure par rapport à la forêt témoin et significativement plus faibles (-8,79 %) dans l’emprise par rapport à la forêt témoin. En revanche, aucune différence significative n’a été observée pour les flux de CO2 hétérotrophes. Ces résultats mettent en évidence (1) l’importance du CO2 dérivé des racines et donc de la végétation aérienne, et (2) que les différences de microclimat (température et teneur en eau du sol) entre l’emprise, la forêt de bordure et la forêt témoin ne se répercutent pas sur FCO2, contrairement à notre hypothèse initiale. FCH4 dans les emprises ne sont pas significativement différent de ceux de la forêt témoin, et il n’y a pas d’effet de bordure. Comprendre comment l’effet de bordure influence FCO2 et FCH4 nous permettra de mieux comprendre la dynamique du carbone dans les forêts de bordure.

Monica Gagnier – Santé et dimensions du pin blanc en plantation, 20 ans après la maitrise de la végétation

Monica Gagnier – Santé et dimensions du pin blanc en plantation, 20 ans après la maitrise de la végétation

Direction : Evelyne Thiffault et Nelson Thiffault

La compétition végétale dans les plantations de pin blanc peut significativement compromettre leur succès d’établissement. En 2002, nous avons mis en place deux sites expérimentaux en Ontario et au Nouveau-Brunswick pour étudier les effets distincts de la compétition herbacée et arbustive sur les arbres plantés après une coupe progressive régulière. Vingt ans plus tard, nous avons comparé différents traitements visant à maîtriser la végétation : un témoin non traité, une maîtrise continue des arbustes ligneux pendant six ans, une maîtrise continue des plantes herbacées pendant six ans, une maîtrise combinée des plantes herbacées et des arbustes ligneux pendant la même période, ainsi qu’un contrôle unique de ces deux types de végétation au cours de la troisième saison de croissance. Nos résultats suggèrent que la gestion de la compétition influence les dimensions et la santé des pins blancs plantés et que les effets des différents traitements varient selon les régions étudiées.

Affiches

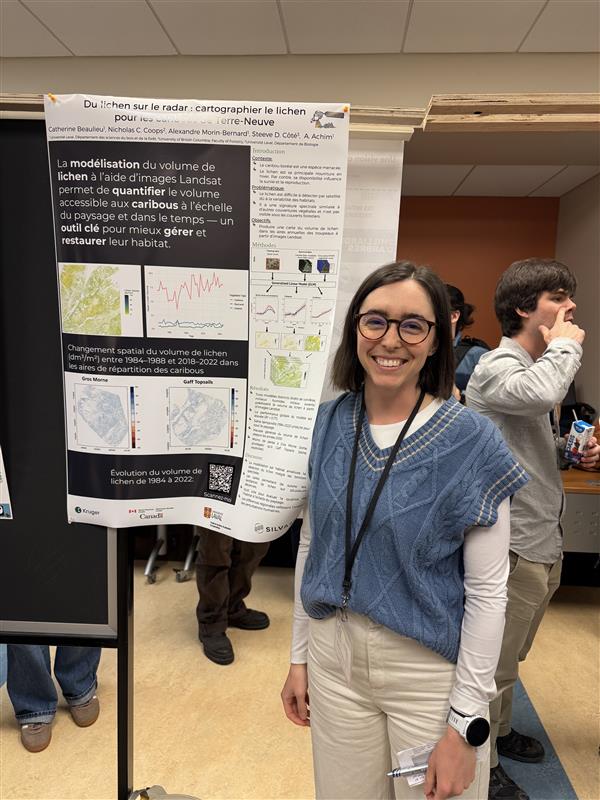

Catherine Beaulieu – Détection du volume de lichen dans les aires de répartition annuelle des troupeaux de caribous de Terre-Neuve

Catherine Beaulieu – Détection du volume de lichen dans les aires de répartition annuelle des troupeaux de caribous de Terre-Neuve

Direction : Alexandre Morin-Bernard et Alexis Achim avec collaboration de Nicholas Coops, Steeve Coté

La biomasse de lichens est un élément clé des habitats hivernaux du caribou boréal, car elle constitue son principal aliment pendant une saison critique où la couverture neigeuse limite l’accès à la nourriture. Une planification efficace de la conservation de cette espèce menacée nécessite des cartes précises de la biomasse lichénique. Les approches précédentes d’estimation de la biomasse lichénique par télédétection ont montré leurs limites dans des paysages hétérogènes comme celui de Terre-Neuve, où coexistent à la fois des forêts à couvert fermé et des habitats ouverts.

Cette étude a utilisé des modèles linéaires généralisés (GLM) pour estimer la biomasse des lichens dans les aires de répartition annuelles du caribou boréal de Terre-Neuve. À partir d’une série d’images Landsat couvrant la période de 1984 à 2022, nous avons extrait des bandes spectrales (ex. : vert, SWIR) et des indices dérivés (ex. : TCW, NDWI) pour développer des modèles spécifiques à chaque classe de végétation définie selon le Système national de surveillance des écosystèmes terrestres (NTEMS). Les modèles ont été calibrés et validés à l’aide de données de terrain sur le volume de lichen collectées dans les différentes classes de végétation. Nos résultats montrent que les GLM permettent d’estimer la biomasse des lichens avec une précision satisfaisante, les prédictions étant en accord avec les observations de terrain. De plus, cette approche a permis de cartographier l’évolution spatio-temporelle de la biomasse lichénique sur près de quatre décennies, offrant ainsi un outil précieux pour identifier les habitats d’hiver essentiels du caribou et suivre les tendances de disponibilité du lichen au fil du temps. Ces informations sont essentielles pour orienter les stratégies de conservation et adapter la gestion des habitats du caribou boréal

Maimoona Birjees – Understanding White Spruce Decline in Eastern Boreal Forests: Factors Influencing Chlorosis and Implications for Sustainable Forest Management

Maimoona Birjees – Understanding White Spruce Decline in Eastern Boreal Forests: Factors Influencing Chlorosis and Implications for Sustainable Forest Management

Direction: Evelyne Thiffault et Nelson Thiffault

White spruce (Picea glauca) is a key reforestation species in the eastern white birch–balsam fir forests, particularly within Réserve faunique des Laurentides. However, concerns have emerged regarding the health of white spruce populations, especially in reforested stands where some trees exhibit symptoms of chlorosis ie, yellowing of needles often associated with stress and poor health. This study aims to assess the occurrence, intensity, and potential causes of white spruce decline by integrating landscape and site-level analyses. At the landscape scale, we examine the spatial distribution of chlorosis (presence and absence) and severity in reforested stands and its relationship with edaphic characteristics and silvicultural practices. The site-level investigation focuses on selected representative sites, evaluating the effects of climatic variability and nutritional imbalances on white spruce health and growth. Meteorological trends, soil and foliage nutrient composition will be analyzed to determine their influence on chlorosis occurrence and severity. Data collection includes Eco-forestry and geological maps, LiDAR data, field inventories, and direct sampling of soil and foliage. We hypothesize that white spruce needle chlorosis is primarily driven by site-specific conditions, including edaphic factor and past management practices, and is further intensified by extreme weather events and nutrition deficiency. The expected outcomes of this research include a comprehensive assessment of factors influencing white spruce decline, providing insights into the interactions between soil characteristics, silvicultural practices, climate variability and nutrition deficiency. The study aims to contribute to improved reforestation strategies, support sustainable timber production, and enhance the resilience of boreal forests in a changing climate. Findings from this study will inform adaptive management approaches and policy recommendations to ensure the long-term viability and productivity of white spruce in reforestation efforts.

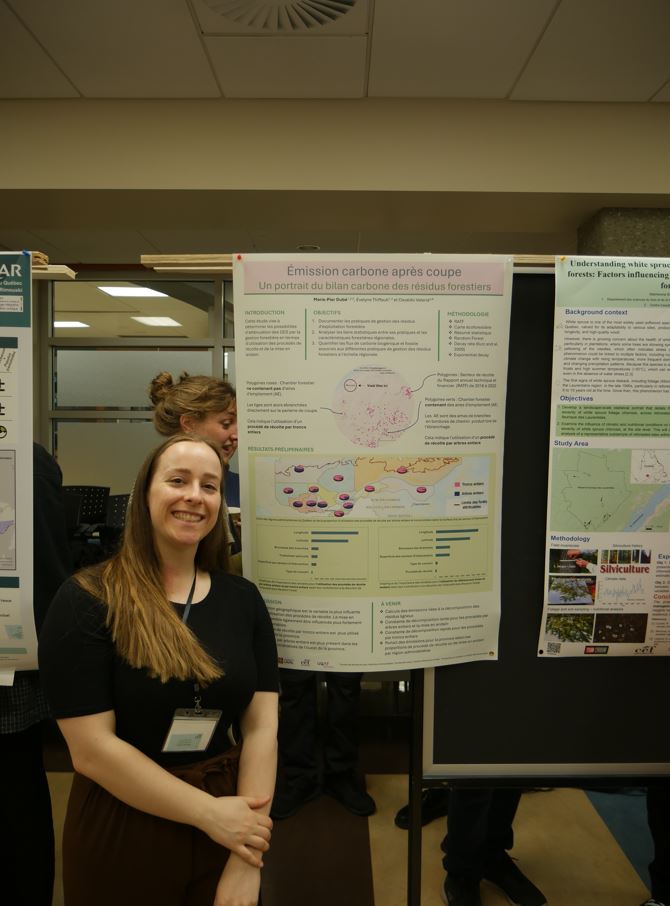

Marie-Pier Dubé – Bilan carbone des procédés de récolte et des pratiques de gestion des résidus de coupe

Marie-Pier Dubé – Bilan carbone des procédés de récolte et des pratiques de gestion des résidus de coupe

Direction: Evelyne Thiffault, Osvaldo Valeria et Guillaume Cyr

Cette étude vise à déterminer les possibilités d’atténuation des GES dans l’atmosphère par la gestion forestière en termes d’utilisation des procédés de récolte tel que la récolte par arbres entiers ou tronc entiers, ainsi que la gestion des résidus forestiers tel que la mise en andain et la récupération des résidus pour la production de bioénergie. Nous traitons alors du bilan carbone des processus de récolte forestière et des pratiques de gestion des résidus d’exploitation. Le bilan carbone de ce projet sera la somme nette des émissions provenant de l’énergie fossile et des résidus forestiers, ainsi que de la séquestration due à la croissance des arbres et à la substitution de l’énergie fossile par la biomasse forestière résiduelle. Les objectifs de cette étude sont: 1. Documenter les pratiques de gestion des résidus d’exploitation forestière au niveau régional, dans l’est du Canada. 2. Analyser les liens statistiques entre les pratiques de gestion des résidus forestiers et les caractéristiques forestières régionales. 3. Quantifier les flux de carbone biogénique et fossile associés aux différentes pratiques de gestion des résidus forestiers à l’échelle régionale et estimer l’empreinte carbone de ces pratiques à l’échelle provinciale. Le résultat préliminaire pour le premier objectif est qu’il y a une utilisation majoritaire du procédé par tronc entiers pour la province du Québec. Le procédé de récolte par arbre entier est uniquement utilisé en majorité dans la région de la Côte-Nord. Les résultats préliminaires du deuxième objectif ont été obtenu par une analyse de “machine learning algorithm” : Random forest. Cette analyse nous permet de constater que la position géographique des coupes est ce qui influence le plus l’utilisation d’un procédé de récolte ou l’autre. Finalement, les travaux pour faire le bilan carbone des procédés de récolte et des pratiques de gestion des résidus de coupe est en cours.

Sanjoy Roy – Calibrating HETEROFOR- a spatially explicit, process-based model to track carbon dynamics in the Balsam Fir-White Birch forest under future climatic projections

Sanjoy Roy – Calibrating HETEROFOR- a spatially explicit, process-based model to track carbon dynamics in the Balsam Fir-White Birch forest under future climatic projections

Direction: Evelyne Thiffault, Frédérik Doyon et Stéphane Tremblay

Cette étude vise à comparer la dynamique du carbone forestier à l’échelle du peuplement entre la sylviculture régulière en futaie équienne et la sylviculture en couvert continu irrégulier dans les domaines bioclimatiques de la sapinière à bouleau blanc et de la sapinière à bouleau jaune du Québec, dans un contexte de changements climatiques. Nous calibrons HETEROFOR, un modèle processuel, spatialement explicite et à l’échelle de l’arbre. Ce modèle intègre les principaux processus écophysiologiques des arbres — tels que la photosynthèse, l’évapotranspiration, la phénologie et l’allocation du carbone — qui influencent la dynamique de croissance. Nous avons utilisé 14 parcelles du Réseau de Surveillance des Écosystèmes Forestiers (RESEF) pour calibrer le modèle. Après calibration, le modèle prédit efficacement l’accroissement de la surface basale à court terme (10 ans) pour toutes les espèces de conifères et de feuillus étudiées ! Les valeurs de corrélation de Pearson (r) pour Abies balsamea, Picea glauca, Betula papyrifera, Betula alleghaniensis, Acer saccharum et Fagus grandifolia sont respectivement de 0,614, 0,56, 0,537, 0,502, 0,562 et 0,82 ! Le biais est inférieur à 20 % pour toutes les espèces, sauf pour Abies balsamea (~30 %). Toutefois, l’exclusion des arbres de petit diamètre (<9,1 cm de DHP) dans les parcelles permettrait de réduire ce biais dans la prévision de l’IBA de moitié. Le modèle surestime fortement la mortalité des recrues et sous-estime leur recrutement pour toutes les espèces ! Cela est dû à l’incapacité du modèle à limiter la croissance des jeunes tiges dans le sous-bois en l’absence de transmission lumineuse ! Nous calibrons ce phénomène en introduisant une nouvelle équation de transmittance, permettant de restreindre la croissance des recrues en conditions de faible luminosité !