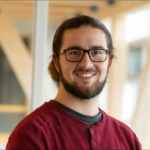

Ales Loïc

Ales Loïc

loic.ales.1@ulaval.ca

Supervision: Maude Flamand-Hubert (Université Laval) and Nathalie Lewis (Université du Québec à Rimouski)

Voluntary Forest Conservation: Perspectives and Experiences of Quebec Forest Owners

The Quebec government has committed to protecting 30% of its territory by 2030. To date, most protected areas have been established in the northern part of the province, despite the significant anthropogenic pressures on the southern forests, which are rich in biodiversity. The conservation of these predominantly privately-owned forests, therefore, heavily relies on the owners’ adherence to existing programs. Current legislation offers several so-called “voluntary conservation” tools designed to grant legal protection status to private woodlands. Although this phenomenon has gained some traction recently, it has garnered little academic attention. My research project aims to address this gap through an exploratory approach. The methodology, which is predominantly qualitative, adopts a socio-anthropological perspective of the phenomenon. The results will enrich sociological knowledge regarding forest owners and aid in improving existing conservation tools to support provincial ecosystem conservation goals.

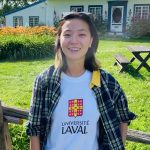

Amy Arthur

Amy Arthur

arthur.amy.1@ulaval.ca

Supervision : Robert Beauregard (Université Laval) and Yan Cimon (co-supervision- Université Laval)

Valuing cellulose filaments in innovative, sustainable, and renewable bioproducts

In 2014, Kruger discovered Filocell, an innovative nano-cellulose fiber created from wood fibers. This product is still in search of industrial applications despite its potentially very interesting physico-chemical properties in various fields. The project will focus on the development of a business model for Kruger’s Filocell product, based on scientific research carried out on the subject over the last ten years. The project will also be based on a literature review of recent years. The research will focus on analyzing, comparing and questioning the industrial processes of various industries identified with the aim of integrating Filocell. The aim is to add value to existing processes and/or create new high-performance products. The ultimate goal of the project is to present Kruger with one or more ways of using Filocell in industrial-scale products in the areas identified above.

Beaulieu Antony

Beaulieu Antony

antony.beaulieu.2@ulaval.ca

Supervision : Christian Dagenais (Université Laval)

Characterization of Wood Charring Exposed to Design Fire Scenarios

The combustible nature of wood limits the exposure of structural elements in buildings. An important value for dimensioning wooden elements is the charring rate during a fire. This charring rate leads to both an increase in the amount of fuel and a decrease in the strength of the elements. The objective of this master’s project is to provide reference values for the charring rate of wood exposed to different phases of a fire. Several factors influence this rate, heat release rate, ventilation, and wood density will be the primary factors studied in this project. Laboratory tests will be conducted at a small scale using a cone calorimeter and at a large scale using a propane furnace. The values obtained aim to help designers of wooden buildings predict the charring depth of wood in order to calculate residual strength during fire.

Beaulieu Catherine

catherine.beaulieu.14@ulaval.ca

Supervision: Alexis Achim (Université Laval)

Belleau Ariane

Belleau Ariane

ariane.belleau.1@ulaval.ca

Supervision: Evelyne Thiffault (Université Laval) and David Paré (co-supervision – Ressources naturelles Canada)

Quantification des réservoirs de carbone biogénique dans les lignes de transport d’électricité des territoires forestiers du Québec.

Le Québec pourrait devenir un acteur majeur de réduction des gaz à effets de serre grâce à sa capacité d’exportation d’hydroélectricité vers ses juridictions voisines pour contribuer à leur décarbonisation. Cependant, nous ignorons présentement l’empreinte carbone totale des lignes de transport d’électricité sur notre territoire. Ce projet de recherche a pour but de mesurer les stocks de carbone biogénique du réseau de lignes de transport à travers les forêts du Québec pour pouvoir ainsi décrire leur dynamique. L’analyse des stocks se fera principalement sous deux gradients de variabilité : i) le gradient écologique local créé par les corridors des lignes elles-mêmes et ii) le gradient bioclimatique du réseau hydroélectrique. Pour ce faire, j’étudierai les stocks de carbone exactement sous les corridors des lignes électriques, dans les forêts en périphérie perturbées par les lignes et dans les forêts non perturbées pour fin de comparaison. Par le fait même, l’extrapolation de mes données permettra de peaufiner l’analyse de cycle de vie complet de l’hydroélectricité.

Bonnetain Léo

Bonnetain Léo

leo.bonnetain.1@ulaval.ca

Direction : Pierre Blanchet (Université Laval) et Véronic Landry (co-supervision – Université Laval)

Design of an Insulating Structural Product for Commercial and Multiplex Construction

The durability of wood used outdoors is one of the barriers to its use. However, there are several ways to extend the life of a wood product. Applying a coating preserves the properties and controls the aesthetics of a product. This project aims to develop a system for protecting the exterior cladding of SIPBEs Structural Insulating Panels in Stackable Blocks to meet commercial and mid-rise multiplex construction market requirements. To achieve it, the design project is divided into four stages. The first is to draw up specifications to identify needs and risks clearly. In the second stage, technical solutions will be researched and selected. Thirdly, prototypes will be produced. Finally, the fourth stage of the project will be to carry out tests to evaluate the product’s performance.

Bouffard Anne-Marie

Bouffard Anne-Marie

anne-marie-bouffard.1@ulaval.ca

Supervision: Evelyne Thiffault (Université Laval)

Impact du boisement sur l’albédo de surface

Bouthenet Benjamin

Bouthenet Benjamin

benjamin.bouthenet.1@ulaval.ca

Supervision: Alexis Achim (Université Laval) and Filip Havreljuk (co-supervision – DRF)

Effet de Fomitiporia punctata sur la croissance et la qualité du bois du chêne rouge.

Le Fomitiporia punctata est un champignon saprophyte assez courant en Amérique du Nord. On le retrouve sur du bois mort où il est capable de se nourrir et de se reproduire. Plus récemment, ce dernier a été observé sur des arbres vivants causant des déformations au niveau du tronc ainsi que de la carie chancreuse. La plantation comparative de chêne rouge d’Eaton, situé près de Sherbrooke en Estrie, en est un parfait exemple puisqu’aujourd’hui, plus de 20 % des arbres sont affectés par ce champignon. L’objectif général du projet est de mieux comprendre les effets du champignon Fomitiporia punctata sur la croissance et la qualité du bois du chêne rouge. Cette année, la plantation a été inventoriée et tous les arbres ont été dûment mesurés permettant d’identifier et de caractériser les arbres infectés. Cinquante arbres échantillons ont été sélectionnés, abattus puis sciés afin d’évaluer l’étendue de la carie dans le bois. Une fois les analyses complétées, les résultats de l’étude devraient permettre une meilleure connaissance du champignon et de son effet sur le bois de chêne rouge qui pourrait ultimement améliorer l’identification du pathogène dans les inventaires forestiers et les pratiques sylvicoles.

Calouro Ophélie

Calouro Ophélie

ophelie.calouro.1@ulaval.ca

Supervision: Evelyne Thiffault (Université Laval) and Hugues Power (co-supervision – DRF)

The integration of moose browsing pressure into carbon balance modelling in balsam fir stands with white birch in Eastern Quebec

The regeneration of white birch stands in eastern Quebec is threatened by the high browsing pressure from moose, which poses the risk of slowing down the growth of young trees and reducing the available wood volumes. This phenomenon can also impact carbon sequestration and complicate forest planning.

This project aims to quantify the impact of browsing on forest growth and carbon balance by adapting the volume growth curves to the browsing pressure. The analysis will be conducted at both the stand and landscape levels, integrating these adjustments into forest management models. Montmorency Forest will be used as a case study.

The results of this study will help develop more resilient forest management strategies to address browsing pressure. By incorporating the effects of moose populations into management plans, these strategies will promote forest productivity and wood quality, ensuring the sustainable management of natural resources.

Coulaud Félix

Coulaud Félix

felix.coulaud.1@ulaval.ca

Supervision: Alexander Salenikovich (Université Laval)

Évaluation et détermination des propriétés en résistance mécanique des poutres sandwich

Les poutres composites sandwich, constituées d’un noyau isolant en polystyrène expansé et de faces laminées en planches de pin blanc non-gradées, représentent une alternative intéressante pour le remplissage des murs. Ce type de produit permet d’obtenir une finition bois des deux côtés d’un mur, tout en offrant une isolation thermique de haute performance et une stabilité structurale. Cependant, le type de poutre composite spécifique décrit n’a jamais été directement étudié. L’objectif principal de cette recherche est de déterminer les propriétés mécaniques essentielles aux calculs de conception pour garantir la qualité et la sécurité structurale des ouvrages réalisés avec ce produit de construction. Ces valeurs de résistance serviront aussi à la création d’un modèle constitutif et/ou par éléments finis de la poutre sandwich étudiée.

Courtès Daphné

Courtès Daphné

DRCOU4@ulaval.ca

Supervision : Alexis Achim (Université Laval) et Guillaume Moreau (co-supervision – Université Laval)

Empirical Evaluation of the Effects of a New Tree Selection Approach During Selection Cutting on the Presence of Wildlife Microhabitats and the Maple Syrup Production Potential of Forest Stands

The health of deciduous forests in the temperate climate zone of southeastern Canada is currently precarious. These forests have experienced a decline in growth, particularly following a dieback episode in maple stands that began in the 1980s. Since then, the growth of maple stands has continued to decrease, and the forests are considered “degraded.” Additionally, current harvesting practices in these degraded stands face significant profitability challenges, as the harvested trees are often weak and of very low quality. A new classification system for standing trees was recently proposed to address the challenge of assessing tree vigor. This system simplifies tree marking while providing a more accurate assessment of tree vigor and incorporates an additional evaluation of tree quality to guide harvesting decisions. Simulation exercises have shown that tree selection using this system could increase both the quality of harvested wood and the vigor of residual stands. However, this tree selection system has never been applied in an industrial context. Moreover, its impacts on other ecosystem services, such as the availability of microhabitats for numerous dependent species and the maple syrup production potential of treated stands, remain largely unknown.

Davoudi Sorour

Sorour.davoudi.1@ulaval.ca

Supervision: Véronic Landry (Université Laval) and Marta Multigner Domínguez (co-supervision – Université Rey Juan Carlos)

Modification de la brillance par magnétisme.

Frisko Rosalie

Frisko Rosalie

rosalie.frisko.1@ulaval.ca

Supervision: Evelyne Thiffault (Université Laval) and Pierre Blanchet (co-supervision – Université Laval)

Quantification des flux de carbone et de nutriments par la chute de litière dans trois écosystèmes forestiers représentatifs des principaux domaines bioclimatiques de la forêt aménagée du Québec.

L’objectif général de ce projet est de quantifier les flux de carbone et de nutriments par la chute de litière dans trois écosystèmes forestiers, soit une érablière à bouleaux jaunes et hêtres, une sapinière à bouleaux blancs et une pessière noire à mousses au cours des 30 dernières années. Cette étude permettra également de décrire les patrons saisonniers et annuels de la chute de litière et d’identifier les principaux facteurs environnementaux expliquant la variabilité spatio-temporelle de la chute de litière. Ce flux de biomasse sera comparé aux autres principaux flux et réservoirs de C et d’éléments nutritifs dans ces écosystèmes forestiers, notamment ceux associés à la biomasse des arbres, aux débris ligneux et à la matière organique du sol. Ce projet met en valeur les données issues de suivis environnementaux de bassins versants forestiers réalisés par la Direction de la recherche forestière (DRF) (MFFP). Il permettra, entre autres, de valider ou préciser certains paramètres du Modèle du bilan carbone du secteur forestier canadien ou d’autres modèles semblables appliqués en forêt boréale ou tempérée et de caractériser l’évolution contemporaine du statut nutritif des arbres et indirectement de la fertilité des sols, en réponse notamment à la baisse des dépôts acidifiants et au réchauffement du climat.

Gagnier Monica

Gagnier Monica

monica.gagnier.1@ulaval.ca

Supervision: Evelyne Thiffault (Université Laval) and Nelson Thiffault (co-supervision – Ressources naturelles Canada)

Effet de la gestion de la compétition sur la survie, la santé et la croissance du pin blanc en plantation.

Le pin blanc est une espèce d’une grande importance pour le patrimoine canadien, ayant joué un rôle crucial pendant l’époque coloniale. Sa préservation est un enjeu écologique et économique pour les provinces incluses dans son aire de distribution. Après une coupe, l’établissement de semis de pin blanc est difficile et la croissance de cette espèce est souvent affectée par la compétition herbacée et ligneuse, ainsi que par des maladies et insectes, tels que la rouille vésiculeuse et le charançon. Ce projet mise sur deux dispositifs de recherche installés en 2000 au nord de l’Ontario et au centre du Nouveau-Brunswick. Il vise à examiner les effets, dans le temps, de la compétition herbacée et arbustive sur la régénération plantée de pin blanc, en regard de sa croissance, de sa survie et de sa santé, dans un contexte de coupe progressive régulière. Profitant de plus de 20 ans de suivi, cette étude permettra d’augmenter la compréhension des processus écologiques influençant l’évolution du pin blanc en plantation, afin de supporter la prise de décisions en gestion de la végétation en plantations.

Gagnon Christopher

Gagnon Christopher

christopher.gagnon.3@ulaval.ca

Direction : Alexander Salenikovich (Université Laval) et Thomas Tannert (co-supervision – UNBC )

Renforcement d’assemblages de type goujon pour les structures en bois massif à l’aide de vis autotaraudeuses

Ce projet de recherche porte sur l’amélioration de la résistance et de la ductilité des assemblages en bois massif, en particulier ceux utilisant des attaches de type goujon. L’innovation principale réside dans l’utilisation de vis autotaraudeuses (STS), qui non seulement simplifient l’installation, mais renforcent également les assemblages en bois en optimisant leurs performances mécaniques. L’objectif est de prévenir les ruptures fragiles du bois en consolidant les assemblages grâce aux STS. Différents scénarios de chargement seront explorés afin de mieux comprendre l’impact du renforcement sur les performances des assemblages. Les résultats obtenus serviront à développer des modèles analytiques permettant de concevoir des assemblages plus performants et à formuler des directives à intégrer dans la norme de calcul des charpentes en bois CSA O86. Ce projet vise à produire des données empiriques et à améliorer les pratiques de conception, favorisant ainsi une adoption plus large et durable du bois massif dans les constructions contemporaines.

Gendron Samuel

Gendron Samuel

samuel.gendron.3@ulaval.ca

Supervision: Alain Cloutier (Université Laval) and Sylvain Lefebvre (co-supervision – FPInnovations)

Modeling and predicting air-drying of lumber.

Air-drying and pre-drying lumber are good strategies for a sawmill to adopt. They reduce drying costs and increase the site’s drying capacity, while improving final product quality. However, it requires a manual tracking and inventory management that can be demanding without automated tools. In response to this issue, the use of a lumber drying simulation model is justified. In combination with a weather station, the studied model (FPdrySim) could be used in real time. The overall objective of this study is therefore to determine if the addition of meteorological measurements to FPdrySim could allow it to predict the moisture content of lumber during outdoor storage. If its predictions are accurate, the simulator could be used as an automated tool for decision support and inventory management, for the creation of drying batches and the optimization of batch homogeneity before kiln drying.

Giasson Louis-David

louis-david.giasson.1@ulaval.ca

Supervision: Alain Cloutier (Université Laval) and Isabelle Duchesne (Canadian Wood Fibre Centre)

Use of trees killed by insect outbreaks or wildfires for the production of particleboard p sanels.

Currently, very little scientific literature is available to justify the use of wood from natural disturbances in the panel industry. This project aims to evaluate the feasibility of including such wood in the production of particleboards and to assess their performance. For this purpose, particleboards will be manufactured using trees harvested after wildfires and trees affected by the spruce budworm. The physical and mechanical properties of these panels will then be evaluated to determine whether this biomass can be effectively used for particleboard production.

Hadhri Salsabil

Hadhri Salsabil

salsabil.hadhri.1@ulaval.ca

Supervision: Véronic Landry (Université Laval)

Development of antibacterial coating for melamine laminated particleboard surface.

Melamine-laminated particleboards exhibit excellent performance, such as resistance to impact and chemicals. In environments like hospitals and kitchens, surfaces must meet high hygiene standards. While melamine-coated surfaces are relatively easy to clean, their antimicrobial properties need enhancement. This project aims to develop an antibacterial finish with low volatile organic compound (VOC) content for melamine-laminated panels, ensuring it is effective, long-lasting, and safe for humans and the environment. The finish will incorporate a polymer system with antibacterial properties. Ideally, antimicrobial additives will be immobilized within a resin matrix to prevent their gradual removal during cleaning. This might involve using metallic compounds (e.g., ions, oxides). Another approach is to chemically modify the surface with bactericidal functionalities, such as quaternary ammonium compounds or phosphonium salts, which can kill bacteria upon contact. The best strategy will be evaluated, and antibacterial coatings will be applied to the panel surfaces. The physical (e.g., hardness, adhesion, abrasion resistance), chemical (e.g., chemical resistance), and antibacterial properties will be assessed.

Jemni Rania

rania.jemni.1@ulaval.ca

Supervision: Évelyne Thiffault (Université Laval)

Caractérisation des panneaux post consommation comme source de biomasse pour la production de bioénergie

Le projet de recherche vise à caractériser la variabilité des propriétés physiques et chimiques des panneaux post-consommation, en mettant l’accent sur la présence de formaldéhyde et autres contaminants. Ces analyses permettront de mieux comprendre les facteurs influençant ces propriétés et d’évaluer leur potentiel comme matière première pour la conversion thermochimique en bioénergie (biohuile, biocharbon, syngas). L’objectif est aussi d’identifier les besoins de conditionnement et de prétraitement de ces panneaux afin d’optimiser leur efficacité dans la production d’énergie renouvelable. Les retombées attendues incluent la réduction des déchets de bois et l’optimisation des procédés de conversion énergétique, contribuant ainsi au développement durable et à la valorisation des matériaux post-consommation.

Khadher Khadija

khadija.khadher.1@ulaval.ca

Supervision: Daniel Beaudoin (Université Laval) and Rémi Georges (Université Laval)

Improving wood quality delivered to sawmill : Case study

Poor quality logs delivered to sawmills could have a significant impact on mill performance and workers’ health and safety. The research project aims to improve the quality of sawlogs delivered to sawmills by identifying the causes of sawing line downtime and prioritizing them according to their criticality, as well as identifying their origins in forest operations and formulating recommendations.

Le Maréchal Marius

Le Maréchal Marius

marius.le-marechal.1@ulaval.ca

Supervision: Évelyne Thiffault (Université Laval)

Stockage du carbone en territoire urbain: considérations biophysiques et socioéconomiques.

Dans le contexte des changements climatiques, les villes sont de plus en plus sensibilisées à la protection de leurs espaces végétalisés pour leurs capacités de rétention du carbone atmosphérique. Cependant, les institutions municipales ont souvent tendance à séparer les enjeux environnementaux des réalités socio-économiques dans les zones où elles appliquent leurs politiques. Dans ce projet utilisant la ville de Québec comme territoire d’étude, nous avons évalué les relations spatiales entre les stocks de carbone biogénique actuels du territoire de la ville, et les caractéristiques sociales et économiques de sa population. Nous avons quantifié les concentrations de carbone dans les divers d’écosystèmes de ce territoire classifiés en fonction des aires de diffusion dans lesquelles ils se trouvaient (selon leur indice socio-économique). Nous avons ensuite quantifié la relation spatiale grâce au I de Moran. L’analyse démontre que les aires plus pauvres ont moins d’espaces végétalisé que les plus aisées. On retiendra de ce projet que les décisions d’aménagement public doivent inclure la situation socio-économique des populations qui vont les subir. Une meilleure connaissance du territoire offre la possibilité de le protéger et de garantir un cadre viable à sa population.

Le Souder Pierre-Mathis

Le Souder Pierre-Mathis

pierre-mathis.le-souder.1@ulaval.ca

Supervision: Pierre Blanchet (Université Laval) and Franck Michaud (co-supervision – École Supérieure du Bois, Nantes, France)

Évaluation de scénarios de fin de vie d’un bâtiment en bois.

The construction industry is under pressure to improve its environmental footprint, and wood construction is no exception. At the same time, industrialized societies are organizing to increase the implementation of strategies favouring end-of-life scenarios of goods that will keep materials in circulation. This circularity must also apply to the building sector, a sector that stores materials for a significant period of time (50 to 100 years) and that must offer a mitigation strategy for end-of-life impacts. The ability to reuse materials is highly dependent on the ability to disassemble buildings without damaging components, especially structural components. The objective of this project is to evaluate and qualify end-of-life scenarios for a fictitious glued-laminated beam-post building. The study will focus on the environmental impact of the connectors and their importance in the final assessment of the building. The main tool is going to be life cycle assessment.

Lecours Simon

Lecours Simon

simon.lecours.1@ulaval.ca

Supervision: Luca Sorelli (Université Laval) and Pierre Blanchet (co-supervision – Université Laval)

Développement des planchers préfabriqués, légers et écoresponsables en bois-béton pour les bâtiments multiétages.

Ce projet vise à pousser les limites de l’éco-conception des planchers préfabriqués en bois-béton en tirant avantage de nouveaux bétons verts émergents au Québec et en visant une réutilisation à 100% du plancher une fois la fin de vie de la structure atteinte. Le but de cette recherche est de développer une méthodologie multifonctionnelle pour optimiser l’éco-conception des planchers préfabriqués en bois-béton. Celle-ci aura pour critères : l’élancement, l’isolation acoustique, les vibrations, le poids, le temps de construction, l’énergie grise et l’impact socio-économique et environnemental. Une attention toute particulière sera portée sur l’utilisation de bétons verts émergents au Québec avec un contenu peu élevé en ciment et qui réutilise des déchets industriels dans sa composition. La méthodologie utilisée dans ce projet combine des outils d’analyse numérique, la recherche de méthodes nouvelles de conception ainsi que l’utilisation d’outils de cycle de vie. Une approche probabiliste sera utilisée pour tester la robustesse de la solution optimisée. La réalisation d’essais du concept final en laboratoire permettra d’évaluer les performances du système de plancher optimisé dans le but de le comparer aux planchers existants en bois ou béton.

Legendre Thomas

thomas.legendre.1@ulaval.ca

Supervision: Alain Cloutier (Université Laval) and Ahmed Koubaa (co-supervision – UQAT)

Optimizing the performance of orienteers to maximize the mechanical properties of

OSB panels.

Given that wood is an anisotropic material, its fiber orientation plays a major role in its mechanical strength. To optimize the performance of OSB panels, it is necessary to control the orientation of the strands. This project aims to maximize the mechanical properties of OSB panels by optimizing the performance of the orienters.

During the mat formation process, wood strands pass through orienters to align the layers of the panel perpendicular to each other. By improving the longitudinal orientation of the surface flakes, it would be possible to reduce the panel’s density while maintaining its bending strength. Material yield for panel manufacturing would increase, reducing production costs.

The influence of the height of the orienters, the rotation speed of the discs/paddles, and the drop point in the orienter will be the variables studied in this research.

Legrais Oscar

Legrais Oscar

oscar.legrais.1@ulaval.ca

Supervision: Pierre Blanchet (Université Laval) and Clément Boudaud (co-supervision – École Supérieure du Bois, Nantes, France)

Qualification of an under-used hardwood species for the manufacture of engineered products.

To properly manage the evolution of the wood construction sector, other wood species must be considered. A study on the use of quaking aspen (Populus tremuloides Michx) would be a solution to decrease the utilization of softwoods. Despite its hardwood properties, this species could find a niche in certain specific applications, such as glulam or CLT. It also has the advantage of offering a unique and uniform aesthetic and is known to accept dyes and finishing products.

The objective of the project will be to evaluate this species for the manufacture of glulam. The project will require intensive sampling to establish the distribution of mechanical properties. Bonding, shear strength and delamination tests will also be performed. Finally, depending on the observations obtained during the project, full size beams can be fabricated and tested in bending tests.

Léna Mazuryk

Léna Mazuryk

lena.mazuryk.1@ulaval.ca

Supervision: Alexis Achim(Université Laval) and Benjamin Kissinger(co-supervision – – FRI Research)

Assessing the impacts of forest management and natural disturbances on the habitat of native trout in Alberta

Native trout populations in Alberta’s Eastern Slopes are facing increasing pressure from human activities that alter their habitats and threaten their long-term survival. This master’s project aims to study how various natural (wildfires) and anthropogenic (logging and OHV roads) activities impact native trout habitats in this region. While past research has often focused on fish populations and water quality, this study will use macroinvertebrates as bio-indicators of native trout habitat health. These organisms are highly sensitive to environmental changes and exhibit strong site fidelity, making them effective for assessing ecosystem conditions in delineated areas. Stable isotope analysis will help track changes in food sources and food web relationships by distinguishing between terrestrial and aquatic inputs. High-resolution LiDAR will map riparian zones, stream morphology, and the extent of these disturbances, while field data on temperature,

turbidity, sedimentation, and dissolved oxygen will be collected to evaluate their influence on habitat quality. By combining these methods, this project aims to explore an alternative approach to habitat assessment for native trout. This research seeks to understand how disturbances shape habitat conditions and food web interactions, leading to new directions for the protection of healthy trout ecosystems in Alberta’s Eastern Slopes.

Martin Kevin

Martin Kevin

kevin.martin.3@ulaval.ca

Supervision: Évelyne Thiffault (Université Laval) and Osvaldo Valeria (co-supervision – UQAT)

Le rôle du boisement des friches agricoles dans la lutte contre les changements climatiques.

Ce projet s’intéresse au rôle du boisement des friches agricoles dans la lutte contre les changements climatiques et plus précisément aux friches se situant en Abitibi de l’Ouest. L’Abitibi de l’Ouest est l’une des régions du Québec comportant l’un des plus grands potentiels en termes de boisement des friches avec près de 51 000 hectares en friches naturelles à sa disposition. Au cours du projet en question, 26 de ces friches ont été visité et la succession de végétation naturelle y a été étudié. Cela nous permettra d’y observer l’évolution écologique et la dynamique de végétation s’installant à l’intérieur de celles-ci.

Morisot Guilhem

Morisot Guilhem

guilhem.morisot.1@ulaval.ca

Supervision: Xiaodong (Alice) Wang (Université Laval)

Design and testing of a prefabricated wooden house using Phase Change Materials for insultation in different climates.

The research project will concern the insulation of prefabricated wooden frame houses with PCM (Phase Change Materials). We will pose the problem of how these materials allow us to reduce the carbon footprint of a building while ensuring optimal comfort in winter and summer. The objective of the research will be to provide ecological solutions as well as optimization of theses houses which will make it possible to reduce energy consumption across different climates thanks to PCM materials. For this, we will carry out tests on a wooden frame wall in the laboratory by modifying and comparing some biosourcedd thermal insulations such as hemp wool, wood etc… Subsequently we will add the comparing PCM as well as the benefits that this brings for the interior comfort in winter and summer. The expected benefits are rather positive PCM will make it possible to add greater energy density and therefore store a lot of energy, thus reducing the overheating of houses in summer but still allowing heat transmission in winter.

Mzoughi Maher

Mzoughi Maher

maher.mzoughi.1@ulaval.ca

Supervision: Véronic Landry (Université Laval)

Development of a flame-retardant coating based on polyelectrolyte complexes for wood

Wood is a natural material that is appreciated in a variety of fields, including construction, because of its mechanical properties and abundance. However, its flammability leads to safety risks and limits its use. For this reason, fireproofing wood is a priority for manufacturers to improve its fire performance. On the other hand, existing fireproofing systems have limited effectiveness, can alter the visual appearance of the wood, and release halogenated gases that are harmful to health. This project aims to develop a fire-retardant coating for wood based on polyelectrolyte complexes, focusing on bio-based polyelectrolytes and by-products from the forestry industry. Then fillers such as clay nanoparticles can be added. Once applied to the wood, the coatings will be tested to assess their fire behaviour using a calorimeter cone.

Njatoarimanga Tojoniaina

Njatoarimanga Tojoniaina

tojoniaina.njatoarimanga.1@ulaval.ca

Supervision: Alexis Achim (Université Laval)

L’évaluation des facteurs affectant la qualité du bois des érablières nordiques.

Le but de cette étude est d’examiner la coloration du faux bois de cœur de l’érable à sucre (Acer saccharum Marshall). Une attention particulière est accordée à l’étude des inclusions minérales et à leur distribution dans les cellules. Les analyses sont réalisées à l’aide de méthodes non destructives telles que la micro-fluorescence X (µ-XRF), la microscopie électronique à balayage avec spectroscopie à dispersion d’énergie (SEM-EDS) et la micro-densitométrie (micro-CT).

Ortiz Niño Julieth

derlly-julieth.ortiz-nino.1@ulaval.ca

Supervision: Evelyne Thiffault (Université Laval) and Nelson Thiffault (co-supervision – Ressources naturelles Canada)

Caractérisation des résidus forestiers pour la production de bioénergie.

Ce projet vise à évaluer les possibilités de mettre en valeur les résidus issus de la récolte forestière (branches, houppiers, billes) pour la production de biocarburants. Ces résidus sont généralement considérés comme sans valeur et sont laissés sur les parterres de coupe, mais pourraient faire l’objet d’une récupération et d’une transformation en produits de bioénergie. Ce projet s’inscrit dans une initiative plus large en partenariat avec la compagnie Énergir, et visant à identifier les conditions forestières de la forêt québécoise qui favoriseront l’harmonisation de l’approvisionnement en biomasse forestière pour la production de bioénergie sous forme de gaz naturel renouvelable (GNR) avec le secteur forestier. Le projet aura pour objectif de quantifier la variabilité des propriétés chimiques et physiques de résidus forestiers provenant de différents types de forêts du Québec, en s’intéressant aux propriétés de la biomasse susceptibles d’influencer son rendement de conversion en en gaz naturel renouvelable.

Paquin Sandrine

Paquin Sandrine

sandrine.paquin.1@ulaval.ca

Supervision: Maude Flamand-Hubert (Université Laval) and Alexis Achim (co-supervision – Université Laval)

La sylviculture d’adaptation aux changements climatiques: jouer pour dénouer les enjeux sociaux.

Afin de mieux appréhender les enjeux climatiques en sylviculture, les praticiens ont identifié certaines barrières telles que le manque de cohésion sociale entre les professionnels et les différentes parties prenantes impliquées dans l’aménagement forestier. L’objectif principal est de comprendre les différents points de vue à l’égard de la sylviculture d’adaptation aux changements climatiques des acteurs du secteur forestier, plus spécifiquement la communauté scientifique et les gestionnaires forestiers. Pour y parvenir, le projet se divise en deux sous-objectifs, et autant de phases méthodologiques. La première consiste à caractériser les enjeux sociaux environnementaux reliés à la sylviculture d’adaptation aux changements climatiques ; la deuxième à réaliser un exercice participatif au sein du projet Silva 21 en utilisant la méthode des jeux sérieux. La méthode du jeu sérieux sera évaluée quant à sa pertinence comme nouvel outil pour faciliter la mise en œuvre de la sylviculture d’adaptation aux changements climatiques.

Ratefiarison Finidi Désiré

Ratefiarison Finidi Désiré

finidi-desire.ratefiarison.1@ulaval.ca

Supervision: Nancy Gélinas (Université Laval) and Miguel Montoro Girona (co-supervision– Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue)

Analysis of the economic and financial profitability of partial cutting – the case of experimental regular shelterwood cutting in the Côte-Nord region of Québec

Forestry is a crucial sector for the Quebec economy, and to preserve these resources over the long term, sustainable forest management is essential. However, the widely-used total-cutting method has ecological drawbacks. To address these issues, ecosystem-based forest management advocates the use of partial cuts to integrate ecological, economic and social objectives. Partial cutting is a solution forsilvicultural diversification in the boreal forest, but its economic viability remains insufficiently studied. Our objective is therefore to analyze the economic and financial profitability of innovative partial cutting treatments, and to identify factors influencing their profitability in order to define windows of opportunity . The results of our study will guide future sustainable forest management decisions in Quebec by providing information on the most profitable types of regular shelterwood cutting, the potential economic benefits, and the parameters to be considered for wider implementation of partial cutting.

Richer Emile

Richer Emile

emile.richer.1@ulaval.ca

Supervision: Évelyne Thiffault (Université Laval)

Sécuriser l’approvisionnement en biomasse forestière et assurer la stabilité des coûts: Enjeux et solutions d’affaires.

Riel Philippe

Riel Philippe

philippe.riel.1@ulaval.ca

Supervision: Alexis Achim (Université Laval), Véronic Landry (co-supervision – Université Laval)

Wood properties as proxies for past climate conditions

Black spruce is an important species in the boreal forest, valued in the construction industry for its exceptional mechanical properties. Studies have shown that the growth of black spruce is affected by climate change, particularly by warmer and drier summers. In addition to affecting growth, water stress also affects the angle of microfibrils in the cell wall, which largely determines wood stiffness. We will measure microfibril angle on an annual ring scale to understand the effects of climate change on this wood property. The main objective of the research project is to measure microfibril angle using Raman spectroscopy technology and to assess the impact of droughts on this angle. The main outcome of the project will be not only to allow us to better understand the effect of climate change on this fundamental property of the material, but also to identify the conditions under which black spruce trees react more favorably to climate change.

Rosalie Côté

Rosalie Côté

rosalie.cote.5@ulaval.ca

Supervision: Évelyne Thiffault (Université Laval), Ben Amor (co-supervision– Université de Sherbrooke)

Impact of Forestry Practices on the Carbon Footprint of Lumber Products

Forest management influences the carbon balance of forest ecosystems and, consequently, the biogenic carbon footprint of harvested timber. However, current life cycle assessments of building timber do not systematically account for biogenic CO2 fluxes. This study aims to quantify the impact of forest management parameters on the biogenic carbon balance of one cubic meter of timber from the eastern boreal forest. Using forest management compartment units from the boreal balsam fir forest of Quebec as case studies, we will create management scenarios incorporating variations in four parameters: harvest type (proportion of clear-cutting vs. partial cutting), harvesting intensity, rotation age, and the proportion of harvested wood destined for sawmilling versus other wood products. Quantifying these effects will allow us to improve forest management practices to achieve carbon neutrality and better integrate biogenic carbon accounting into life cycle analyses.

Roy Louis-Joseph

Roy Louis-Joseph

louis-joseph.roy.1@ulaval.ca

Supervision: Maude Flamand-Hubert (Université Laval) and François Morin (co-supervision – CERFO)

Comprendre le « socioécosystème » de la forêt privé du Québec.

La forêt privée du Québec représente 33% de la possibilité forestière du Québec. C’est un énorme potentiel ! Pourtant, celle-ci n’est pas utilisée à pleine capacité. Un grand défi se dresse alors, celui d’amener les propriétaires du territoire à aménager leurs forêts. Pour comprendre les leviers et les freins qui se présentent aux propriétaires, une étude des acteurs, des obstacles et de la vision forestière privée s’impose, en lien avec les possibilités qu’offre la ressource forestière. Cette arène sociale forestière peut être identifiée sous le terme de « socioécosystème ». Dans le cadre de ce projet, nous serons en mesure d’identifier les caractéristiques de ce « socioécosystème » à l’échelle d’études de cas régionalisées et de créer un outil pour mieux comprendre les dynamiques territoriales propres à la forêt privée.

Sabourin Jonathan

Sabourin Jonathan

jonathan.sabourin.2@ulaval.ca

Supervision: Evelyne Thiffault (Université Laval) and Yves Bergeron (co-supervision – UQAT)

Évaluation du boisement de friches agricoles comme pratique de lutte contre les changements climatiques.

Boiser les terres agricoles abandonnées (friches) est une méthode autorisée par le Protocole de Kyoto pour créer des puits de CO2 et ainsi réduire la concentration de CO2 atmosphérique. Or, avant d’enclencher tout projet de boisement, il est essentiel d’évaluer si les plantations créées par le boisement procurent de réels bénéfices dans une perspective de lutte contre les changements climatiques, par rapport aux écosystèmes qu’elles remplacent ; cela inclut notamment les effets en termes de séquestration et de stockage du carbone atmosphérique dans la végétation et le sol, mais aussi de changement d’albédo de surface.

Ce projet vise à évaluer les effets du boisement de friches dans la région d’Abitibi-Ouest en comparant ces plantations avec des friches laissées à la succession naturelle. Le bilan climatique total des scénarios de boisement sur friche agricole par rapport aux écosystèmes issus de succession naturelle sera comptabilisé. Ce projet permettra d’évaluer dans quelle mesure le boisement de friches procure un bénéfice climatique qui est supérieur à celui d’un scénario de référence dans lequel les friches seraient simplement laissées à l’abandon.

Samper Hernandez Dario

Samper Hernandez Dario

dario.samper-hernandez.1@ulaval.ca

Supervision: Pierre Blanchet (Université Laval)

Évaluation de deux systèmes d’enveloppe du bâtiment à l’échelle 1:1 pour les structures en ossature légère en bois.

Saulnier Maxime

Saulnier Maxime

maxime.saulnier.1@ulaval.ca

Supervision: Maude Flamand-Hubert (Université Laval) and David Rivest (co-supervision – ISFORT)

Intégrer les projets agroforestiers aux plans d’aménagement forestier: Contraintes et perspectives.

Maxime est intrigué par ce qui lie les sociétés à l’arbre et à la forêt. Sa curiosité l’a mené à explorer l’aménagement des forêts en liens avec les enjeux alimentaires. En s’intéressant aux pratiques agroforestières des propriétaires de forêts privées, son projet permettra non seulement de les documenter, mais aussi de présenter des cas de référence ainsi que les archétypes de ce type de propriétaires forestiers.

Simon Flore

Simon Flore

flore.simon.1@ulaval.ca

Supervision: Alain Cloutier (Université Laval) and Franck Michaud (École Supérieure du Bois, France)

Development of mold-resistant OSB panels.

In North America, oriented strand boards (OSB) are primarily used in residential construction and renovation. OSB are structural panels with high mechanical performance but are susceptible to moisture and mold without appropriate treatments. The presence of mould not only reduces the aesthetic quality of the product, but can also lead to health problems such as respiratory illnesses in the occupants of a contaminated building. These organisms could also weaken the material’s structure, reduce mechanical strength, and cause deformation or panel rupture. Developing panels that are more resistant to mold is an advantage for the Canadian industry, enabling them to offer more high-performance and durable products and enhance competitiveness in the market. This project aims to assess and optimize using one or more fungicidal treatments capable of increasing OSB’s resistance to mold while preserving the panel’s original physical and mechanical properties. The project will prioritize using fungicidal products free from volatile organic compounds, toxic substances, and solvents, allowing for recycling strands or panels treated at the end of their lifecycle.

Sioud Salma

Sioud Salma

salma.sioud.1@ulaval.ca

Supervision: Evelyne Thiffault (Université Laval) and Xavier Cavard (co-supervision – Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue)

Les impacts de la tordeuse des bourgeons de l’épinette sur la qualité des tiges et le cycle de vie des produits du bois.

La forêt boréale joue un rôle économique et écologique majeur, dans le contexte environnemental actuel. En effet, la filière bois, par sa dynamique, se permet d’exploiter ses potentialités écologiques, afin de répondre aux questionnements actuels posés par le changement climatique. Cependant, les forêts se situent face à des enjeux variés, notamment les perturbations naturelles, qui influencent la résilience et l’évolution de ce capital naturel. Notre projet s’intéresse particulièrement à la tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE), un insecte défoliateur des forêts boréales, jouant un rôle crucial dans la dynamique des peuplements. L’objectif principal du projet est d’évaluer les impacts de la tordeuse des bourgeons de l’épinette sur la qualité des tiges et de quantifier ses répercussions sur le cycle de vie des produits du bois. De ce fait, l’étude des produits du bois aura pour objectif de déterminer l’impact de ces perturbations sur la transformation du bois. L’objectif ultime est de mieux comprendre comment l’épidémie de la TBE, responsable de la dégradation de la qualité de la tige, affecte le cycle de vie des produits du bois afin de mieux planifier les stratégies de gestion et d’aménagement.

Thibault Gabrielle

Thibault Gabrielle

Supervision: Alexis Achim (Université Laval)

Utilisation de la télédétection pour mieux identifier les accidents de régénération de la forêt après feu.

Yargeau Marilou

Yargeau Marilou

marilou.yargeau.1@ulaval.ca

Supervision: Evelyne Thiffault (Université Laval) and Miguel Montoro-Girona (co-supervision – Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue)

La coupe partielle en forêt boréale comme outil de maintien et de restauration des attributs de vieilles forêts.

Au Québec, une portion de la forêt boréale de l’Est a un climat plus humide, rendant le retour de feu peu fréquent. Les peuplements y sont soumis à un régime de perturbations par trouées, ce qui crée des forêts inéquiennes à structure irrégulière. La majorité des récoltes qui y sont effectuées sont des coupes totales avec protection de la régénération et des sols. Cette sylviculture est mal adaptée au régime de perturbations naturelles et on y observe une raréfaction des vieilles forêts. L’objectif de l’étude est de déterminer si les coupes partielles avec des taux de récolte entre 25% et 40% sont les mieux adaptées pour permettre la restauration et le maintien de la structure et des attributs de composition des peuplements naturels. L’étude se déroule dans la Forêt Montmorency, représentative des sapinières à bouleaux blanc de la forêt boréale de l’Est. Avec cette approche, on espère modifier les pratiques d’aménagement afin de mieux représenter le régime de perturbations naturelles pour répondre aux critères d’aménagement écosystémique. On souhaite également contribuer à la lutte contre les

changements climatiques en augmentant la résilience de nos forêts.

Abid Liza

Abid Liza

liza.abid.1@ulaval.ca

Supervision: Véronic Landry (Université Laval) and Tatjana Stevanovic (co-supervision – Université Laval)

Développement de revêtements intérieurs pour le bois lignine/acrylate/malonate.

Le bois est connu pour son abondance, ses performances mécaniques et ses capacités d’isolation. De ce fait, pallier les limites du bois telles que son hygroscopicité, sa résistance aux dégradations chimiques, biologiques et mécaniques est devenu un défi. Plusieurs manières de protéger et d’améliorer la durabilité de ce matériau existent, notamment l’imprégnation chimique et l’application de revêtements à la surface du bois. En outre, la rareté de la matière première utilisée (fossile) pour la conception des revêtements existants a poussé les chercheurs à vouloir la remplacer par d’autres matières plus écologiques. Cette étude a pour but le développement d’un revêtement photo-polymérisable à base de lignine valorisée extraite d’écorces d’érable à sucre (Acer saccharum) et du chêne rouge (Quercus rubra) basé sur une réaction de chimie verte (addition de Michael) limitant l’émission des (COVs) et permettant une polymérisation en profondeur. Ce revêtement est destiné à la protection du bois d’intérieur principalement des agressions mécaniques qui réduisent ses performances et sa longévité. Ce projet constitue trois parties importantes, la première sera l’extraction de la lignine en utilisant le procédé Organosolv où le solvant sera éthanol-eau en présence d’un catalyseur (FeCl3). La deuxième partie portera sur la modification de la lignine extraite précédemment, en effectuant un greffage direct ou indirect (en présence d’époxy) avec l’acide acrylique ou chlorure d’acryloyle afin d’intégrer la lignine au revêtement. La troisième partie consiste à associer la lignine activée aux monomères malonates (diméthyle malonate disponible commercialement et un tétramalonate qui sera synthétisé) pour la préparation des systèmes polymères hautement réticulés par addition de Michael.

Abou-Haidar Sandra

Abou-Haidar Sandra

sandra.abou-haidar.1@ulaval.ca

Supervision: Charafeddine Jama (Centrale Lille Institut) and Véronic Landry (co-supervision – Université Laval)

Averu Alima Carlors

Averu Alima Carlors

alima-carlos.averu.1@ulaval.ca

Supervision: Pierre Blanchet (Université Laval)

Characterization and modeling of simple prefabricated house made of sandwich-like iPanels in Mozambique climates.

Prefab house is a kind of eco-friendly and economical house with sandwich type iPanels as skeleton and enclosure. This type of mobile home is composed of two-layer formed panels and an internal thermal insulation core directly foamed and cured in the middle of the panels. At present, prefabricated houses are mainly used in construction site dormitories, public toilets and customs boxes in some countries. While in Mozambique it could help solve the housing problem in overcrowded areas of the capital or other poor rural areas. This type of house can be assembled and disassembled easily and quickly, realizing the general standardization of temporary buildings, establishing the concept of environmental protection, energy saving, rapid and efficient construction, and bringing temporary houses into the market.

The project aims to consider a new conceptual design and integration of the PCM material-envelope system with the simple prefabricated house, in order to help and improve the quality of life of Mozambicans.

Beaufils-Marquet Manon

Beaufils-Marquet Manon

manon.beaufils-marquet.1@ulaval.ca

Supervision: Véronic Landry (Université Laval) and Pierre Blanchet (co-supervision – Université Laval)

Élaboration d’alternatives aux isolants giclés en construction en bois.

Le secteur du bâtiment et de la construction représente 12% des émissions des gaz à effet de serre au Canada (Senate of Canada, 2018) et 30 à 40 % de la consommation énergétique mondiale majoritairement d’origine fossile (IEA, 2020; Lopez Hurtado et al., 2016b). La recherche de solutions pour lutter contre le changement climatique a ainsi conduit le gouvernement québécois à faire évoluer le Code de construction datant de 1983 relatif à la consommation énergétique des grands bâtiments. La nouvelle réglementation vise à améliorer d’environ 27,9 %, la performance énergétique globale des bâtiments ciblés (Régie du Bâtiment du Québec, 2020). Au-delà de l’énergie consommée, l’isolation traditionnelle telle que celle basée sur le polystyrène ou le polyuréthane nécessite elle aussi l’utilisation de ressources fossiles non-renouvelables. Un intérêt croissant est donc porté aux matières biosourcées (Cetiner and Shea, 2018; Lopez Hurtado et al., 2016b). C’est le cas par exemple de la cellulose, le biopolymère le plus répandu dans le monde (Leng et al., 2017). Il s’avère avantageux par ses propriétés chimiques, mécaniques et thermiques pour une utilisation dans la fabrication d’isolants durables. Dans le cadre de ce projet, l’objectif principal sera de développer un isolant giclé biosourcé. Certaines exigences en termes de performances résistance thermiques, résistance à la compression, résistance à l’humidité par exemple, devront être pris en compte tout au long du projet. Les procédés de fabrication pourront aussi être explorés afin d’assurer la faisabilité industrielle des isolants.

Beaulne Joannie

Beaulne Joannie

joannie.beaulne-raymond.1@ulaval.ca

Supervision: Evelyne Thiffault (Université Laval) and Michelle Garneau (co-supervision – Université du Québec à Montréal)

Dynamics of carbon storage in forested wetlands in southern Quebec.

Wetlands are among the most important terrestrial carbon reservoirs and play a key role in nature-based climate change mitigation. Forested wetlands, i.e. forested peatlands and treed swamps, are widespread in Québec but remain poorly documented. The main objective of this project is to evaluate the dynamics of carbon storage in forested wetlands in southern Quebec, and to determine how this is impacted by forest management and anthropogenic disturbances, and by climate change. More specifically, carbon masses and accumulation rates in soil and vegetation will be quantified in “natural” sites, sites managed for forestry, and disturbed sites. Moreover, tree growth will be measured, along with tree sensitivity to changes in local climatic and environmental conditions. For comparison, upland forests will also be studied under this project. Defining the role of forested wetlands in climate change mitigation will allow a better ecosystem management and will support wetland conservation policies.

Bermudez Escovar Julio

Bermudez Escovar Julio

julio.bernudez-escovar.1@ulaval.ca

Supervision: Roger Hernández (Université Laval) and Alexis Achim (co-supervision – Université Laval)

Évaluation non-destructive du bois des arbres de Calophyllum brasiliense cambess provenant de la région de Bajo Calima, Buenaventura, Colombie.

Ce projet de recherche compare la qualité du bois des arbres de Calophyllum brasiliense Cambess (aceite maría), issus de plantations et des habitats naturels de la région de Bajo Calima, en Colombie, en utilisant des méthodes non destructives. Les résultats obtenus serviront à comparer la qualité du bois au sein des arbres croissant dans les milieux naturels avec celle des arbres de plantation. Ces résultats aideront également à sélectionner les applications les plus appropriées pour augmenter la valeur ajoutée des arbres jeunes et adultes de l’espèce. Cela améliorera l’utilisation rationnelle du bois et contribuera à prévenir l’épuisement des forêts tropicales colombiennes dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement forestier.

Birjees Maimoona

Birjees Maimoona

maimoona.birjees.1@ulaval.ca

Direction : Evelyne Thiffault (Université Laval) et Nelson Thiffault (co-supervision– RNCan)

Understanding White Spruce Decline in Eastern Boreal Forests: Factors Influencing Chlorosis and Implications for Sustainable Forest Management

White spruce (Picea glauca (Moench) Voss) is a crucial species in Quebec’s reforestation efforts due to its adaptability, high productivity, pest resistance, longevity, and superior wood quality. However, increasing concerns have emerged regarding the health of white spruce populations, particularly in reforested stands, where some trees are exhibiting symptoms of chlorosis, i.e., yellowing needles that often indicate stress or poor health. This phenomenon could be linked to multiple factors, including nutrient deficiencies. Climate change could also be a significant factor, with rising temperatures, more frequent extreme weather events, and shifting precipitation patterns. This research project aims to explore the underlying causes of white spruce decline in the Eastern White Spruce-Balsam Fir forests, specifically in the Réserve faunique des Laurentides. By investigating the complex interplay of edaphic, climatic, and silvicultural factors, the project will assess how these factors contribute to chlorosis and inform strategies to mitigate further damage. The study will involve extensive field surveys, soil and foliage nutrition analysis, and climate modeling to better understand the situation.

Bouchard David

Bouchard David

david.bouchard.17@ulaval.ca

Supervision: Luca Sorelli (Université Laval) et David Conciatori (co-supervision – Université Laval)

Revalorisation des résidus industriels issus de l’industrie de la pierre naturelle pour la production de bétons écologique à haute ou ultra-haute performance.

L’exploitation et la transformation de la pierre dimensionnelle (granite, calcaire, marbre) génère un volume de résidus important, difficile à gérer pour les compagnies et engendrant des coûts autant à court qu’à long terme. Ces résidus se retrouvent sous deux formes principales, soit des retailles grossières ou de la boue de sciage. L’objectif de ce projet de recherche est de revaloriser ces résidus (principalement la boue) dans des applications à haute valeur ajoutée, notamment dans divers types de bétons. Les bétons produits dans le cadre de ce projet sont catégorisés comme étant de haute ou d’ultra-haute performance. L’optimisation de ces différents bétons s’est faite à l’aide de modèles numériques de pointe permettant de maximiser la compacité des composants à l’intérieur des mélanges. Les impacts environnementaux et économiques ont également été pris en compte dans la formulation des bétons. Différents mélanges de béton à très faible impact environnemental ont été développés dans le cadre de ce projet.

Boudreault Laurence

Boudreault Laurence

laurence.boudreault.3@ulaval.ca

Supervision: Alexis Achim (Université Laval) and Maude Flamand-Hubert (co-supervision – Université Laval)

Sélection et caractérisation du frêne noir utilisé pour la vannerie traditionnelle W8banaki.

Le frêne noir, une espèce essentielle pour la pratique de la vannerie traditionnelle W8banaki, est présentement menacé par la propagation de l’agrile du frêne. Le bois de cette espèce possède une grande flexibilité et une grande résistance mécanique, ce qui en fait le matériau idéal pour la pratique de cette activité fortement liée à l’identité W8banaki. Ce projet collaboratif adopte une méthodologie mixte mobilisant à la fois une approche anthropologique et les sciences du bois. Nous supposons qu’en ayant une meilleure compréhension des propriétés physico-mécaniques du bois de frêne noir, il sera possible de mettre en place des outils pour faciliter l’adaptation des pratiques sociales et culturelles associées à la pratique de la vannerie, dans le contexte de la propagation de l’agrile du frêne. Le projet s’inscrit ainsi dans une démarche proactive qui vise à s’adapter aux changements globaux plutôt que de subir leurs conséquences.

Breton Charles

Breton Charles

charles.breton@gci.ulaval.ca

Supervision: Pierre Blanchet (Université Laval), Ben Amor (co-supervision – Université de Sherbrooke) and Francesco Pomponi (co-supervision – University of York)

Characterizing sustainable building practices for Quebec’s national housing stock

LCAs are often available for products, systems, and buildings. However, how can these results be scaled to provincial or national scopes? The main goal of this project is to identify sustainable pathways to reduce the environmental impacts of the building stock in a life cycle approach, with a focus on mitigating climate change. Through a dynamic material flow analysis approach, and using environmental data (environmental product declarations, LCA) and historical statistics, the project will lead to a prospective model of Quebec’s housing stock to analyse and compare the environmental of different constructive strategies.

Canuel Claudie-Maude

Canuel Claudie-Maude

claudie-maude.canuel.1@ulaval.ca

Supervision: Evelyne Thiffault (Université Laval) and Nelson Thiffault (co-supervision – RNCan)

La récupération de la biomasse forestière pour la bioénergie comme traitement sylvicole dans les forêts du Québec.

L’objectif principal est d’identifier les conditions forestières et les sources de biomasse faisant partie des bois sans preneur (sans possibilité de transformation) qui représentent un optimum pour l’harmonisation de la récolte de biomasse forestière pour la bioénergie en complémentarité aux industries conventionnelles (sciage, pâte). Pour ce faire, notre projet évalue l’efficacité de l’intégration de la récolte de biomasse forestière comme un traitement sylvicole visant à la fois l’approvisionnement en fibre et la remise en production des sites dans des conditions variées de la forêt tempérée et boréale. Un bénéfice important pour le Québec est de tirer davantage de valeur des forêts dégradées par le développement de filières vertes et concurrentielles s’harmonisant avec les produits conventionnels du bois et un aménagement forestier durable.

Cardona Lady

Cardona Lady

lady.cardona.1@ulaval.ca

Supervision: Alexis Achim (Université Laval)

Variations géographiques des caractéristiques du bois de l’épinette noire dans la forêt boréale de l’est du Canada.

Étant donné l’importance écologique et socioéconomique de l’épinette noire, ainsi que des variations des propriétés du bois à différentes échelles (de l’arbre, locale et du paysage) et les interactions possibles avec les traitements sylvicoles, il est important d’utiliser une base écologique pour mieux comprendre les corrélations existantes entre le climat, perturbations naturelles et propriétés du bois. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de départager les effets de multiples sources de variation potentielles. Dans ce projet nous allons donc utiliser un gradient latitudinal, deux extrêmes est-ouest dans un gradient longitudinal et une chronoséquence après feu et après coupe. Cette approche nous permettra d’isoler les effets potentiels du climat et des perturbations du couvert forestier sur les variations géographiques des caractéristiques du bois de l’épinette noire dans la forêt boréale de l’est du Canada.

Carrère Maylis

Carrère Maylis

maylis.carrere.1@ulaval.ca

Supervision: Véronic Landry (Université Laval)

Revêtements pour le bois en extérieur à partir de matériaux biosourcés.

Le bois est un matériau naturel qui possède de nombreuses propriétés physiques et mécaniques, permettant notamment son utilisation comme matériau de construction. Pour conserver ses propriétés et son esthétisme, il est possible d’appliquer un revêtement. Les finitions à base d’eau sont utilisées pour des applications extérieures. Généralement, elles sont préparées sous forme de latex via polymérisation en émulsion. Cependant, le contenu de ces produits est en majorité issu de la pétrochimie. L’objectif de ce projet est de préparer une finition à base d’eau avec un contenu biosourcée. Pour ce faire, des extractibles du bois seront transformés pour devenir des monomères biosourcés. Ensuite, des latex seront préparés et caractérisés. Pour finir, une fois la finition appliquée sur du lambris, des tests de vieillissement accéléré et en milieu naturel seront réalisés pour évaluer et comparer la performance de ce revêtement doublement « vert » par rapport à ceux déjà présent sur le marché.

Carrier Alexandre

Carrier Alexandre

alexandre.carrier.8@ulaval.ca

Supervision: André Potvin (Université Laval) and Pierre Blanchet (co-supervision – Université Laval)

Housing crisis and climate challenges: an integrated tool for reducing the carbon footprint in the initial phases of architectural design.

The housing crisis in Quebec and Canada requires the construction of millions of new homes by 2030, but current construction techniques are likely to significantly increase greenhouse gas (GHG) emissions. The building sector is responsible for nearly 30% of Canada’s emissions, including the production of materials and building operations. To achieve carbon neutrality by 2050, architects need to minimize the carbon footprint of buildings from the early design stages. Existing life cycle assessment (LCA) tools are often too complex, require data that is unavailable at the start of a project, or are designed for experts, which hinders their use by building professionals. This research aims to develop an integrated tool into the early stages of design, enabling building professionals to rapidly assess the carbon footprint of their projects. This tool will provide evidence-based data to make informed decisions, transforming design practices to create housing that meets environmental targets. The results will have a tangible impact on how housing is designed and will support global efforts to reduce GHG emissions.

Chamdjou Tchamdjou Junie Brodel

Chamdjou Tchamdjou Junie Brodel

junie-brodel.chamdjou-tchamdjou.1@ulaval.ca

Supervision: Jean-François Bissonnette (Université Laval) and Nancy Gélinas (co-supervision – Université Laval)

Contribution de l’agroforesterie à la réduction de la vulnérabilité aux changements climatiques des populations de la région des hautes terres camerounaises

L’agroforesterie est documentée dans les recherches et les programmes comme une approche pouvant contribuer à l’adaptation et l’atténuation des agriculteurs face aux changements climatiques. Toutefois, leur résilience semble de moins en moins efficace aux vues des contraintes socioéconomiques, alimentaires et environnementales auxquels ils font face. Cela étant, les systèmes agroforestiers peuvent-ils la vulnérabilité des agriculteurs aux changements climatiques? L’objectif de cette thèse est d’évaluer la contribution des systèmes agroforestiers sur la réduction de la vulnérabilité des populations de l’Ouest Cameroun. Les stratégies définies par le secrétariat techniques du programme REDD+ peuvent promouvoir les pratiques agroforestières, aussi, les facteurs d’adoption identifiées tels que la diversification du revenu, la fertilisation du sol, la création d’un microclimat encouragent les agriculteurs à pratiquer les techniques agroforestières. Les pratiques agroforestières seraient un tremplin permettant aux agriculteurs d’être résilience aux changements climatiques.

Chen Yuchen

Chen Yuchen

yuchen.chen.1@ulaval.ca

Supervision: Pierre Blanchet (Université Laval)

Characterization and modeling of building envelope performance: Relationship between location in building and insulation type.

We try to study the various hygrothermal exchanges occurring inside a wooden building envelope with bio-based insulation materials in the Quebec context, including numerical modelling and experimental for the thermal and hygroscopic properties of the full-scale building envelope.

Cordier Sylvain

Cordier Sylvain

Sylvain.Cordier@USherbrooke.ca

Supervision: Ben Amor (Université de Sherbrooke), Pierre Blanchet (co-supervision – Université Laval) and François Robichaud (co-supervision – Getfea)

ACV Conséquentielle (ACV-C) de l’augmentation de la pénétration du bois dans le secteur de la construction.

L’objectif principal de la recherche vise à développer une analyse du cycle de vie conséquentielle. Celle-ci consiste à évaluer les conséquences environnementales des changements occasionnés par une augmentation de l’application du bois dans le secteur de la construction (augmentation due par exemple à un support gouvernemental). Il est question de développer un modèle combinant les méthodes existantes d’analyse des flux de matière (AFM) et d’identification des changements. Le projet permettra d’améliorer l’évaluation des impacts environnementaux de politiques publiques ou de projets gouvernementaux (e.g. une grande adoption de la charte du bois) grâce au développement de l’analyse du cycle de vie axée sur les conséquences. Ce projet de recherche permettra également de mieux comprendre de futurs enjeux environnementaux du secteur de la construction à l’échelle du marché ainsi que les avantages et inconvénients de l’utilisation croissante du bois.

Czarnecki de Liz João Paulo

joao-paulo.czarnecki-de-liz.1@ulaval.ca

Supervision: Alexis Achim (Université Laval)

Targeted assisted migration

Dargahi Mahdiar

Dargahi Mahdiar

mahdiar.dargahi.1@ulaval.ca

Supervision: Luca Sorelli (Université Laval) and Mohammed Alnaggar (co-supervision – Renseelaer Polytechnic Institute)

Towards a multi-scale chemo-mechanical approach for the design of eco-compatible alternative cementitious systems.

Alternative Cementitious Materials (ACM) have been developed as an alternative for clinker calcination issue by replacing cement to reduce CO2 emissions while improving the durability properties of concrete. Developing a multi-scale multi-physics model for novel ACM-based systems from microstructure phases, through the cement scale, finally to concrete scale is the primary objective of this research. Such an approach comprises three models at different length scales; μic as a microstructure model for the evolution of cement hydration, recently established μ-LDPM at the cement scale, and the mechanical LDPM (Lattice Discrete Particle Model) at the concrete scale. These models are naturally compatible due to their discrete nature. Based on the cement microstructure obtained by μic calibrated and validated by nanoindentation coupled with WDS, it is feasible to utilize μ-LDPM. The output will be validated by actual micro-scale results. Following that, the meso-scale LDPM can be used by linking to μ-LDPM. Ultimately, the multi-scale approach will be able to statistically represent material heterogeneity and take into account mechanical properties such as elasticity, strength, and creep of ACM-based systems.

De Serres Lafontaine Célestin

celestin.de-serres-lafontaine.1@ulaval.ca

Supervision: Pierre Blanchet (Université Laval)

Bio-based and low-carbon footprint building materials: quantification of the buffer effect and impact on the reduction of GHG emissions and energy costs of buildings.

One of the key sectors to reduce GHG emissions is the construction sector, which accounts for about 40% of final energy consumption and 30% of GHG emissions in Canada. The use of bio-based and low-carbon footprint building materials, such as wood, hemp, or straw, could help mitigate these impacts, in addition to offering thermal, hygroscopic, and acoustic benefits. The objective of this project is to quantify the buffer effect of these materials in the context of the building envelope. This project will evaluate the existing methods for the quantification of the buffer effect and develop a numerical and experimental model of the hygrothermal performance of these materials. Ultimately, the results of this project will provide technical and strategic recommendations to promote the adoption of these materials in the construction sector in Quebec and Canada.

Dehon Lucie

lucie.dehon.1@ulaval.ca

Supervision : Véronic Landry (Université Laval) and Noémie Manuelle Dorval-Courchesne (co-supervision)

Development of formaldehyde-free biobased adhesives based on byproduct proteins

The adhesives currently used in the wood-based composite panels are known to contain synthetic resins and fossil materials, which contribute to the release of organic volatile compounds in the atmosphere. These have a significant impact on the environment and on health; indeed, components such as formaldehyde are classified as carcinogenic by the World Health Organization.

The purpose of this project will be to develop a biobased adhesive from renewable resources, more specifically from proteins present in the byproducts of industrial processes, showing comparable properties to the fossil-based adhesives produced in the industry. Proteins have recently shown an interesting scope in developing new types of biobased adhesives, being less toxic and readily available; with a renewable supply and a reduced environmental impact. Different methods will be used to overcome the disadvantages of protein-based adhesives, known to have little resistance to water and wood adhesion; for instance, chemical modification and protein denaturation to increase reactivity by exposing the amino and carboxyl functional groups. The efficiency of the designed adhesives will be then compared to the industrial adhesives manufactured from fossil materials.

Delgadillo Buenrostro Leonardo

leonardo.delgadillo-buenrostro.1@ulaval.ca

Supervision: Louis Gosselin (Université Laval) and Pierre Blanchet (co-supervision – Université Laval)

Innovative building envelope systems: A numerical and experimental study of the hygrothermal performance of prefabricated wall junctions and vapor-permeable envelopes

With the growing effects of climate change and the environmental impact of the building sector, it is essential to improve the energy efficiency of buildings and explore sustainable alternatives. Prefabrication and the use of bio-sourced and vapour-permeable materials offer interesting solutions, but pose challenges linked to the accumulation of moisture in the envelope. Water, the main cause of building pathologies, must be taken into account right from the design stage. Hygrothermal models can be used to assess these exchanges but still have significant limitations. This project aims to improve the understanding of the hygrothermal performance of residential envelopes, particularly prefabricated and breathable ones, by developing reliable numerical models. Three areas are being explored: the impact of air infiltration, the drying time and mould risk of bio-sourced materials, and the reduction of discrepancies between

simulations and experimental measurements. Validated by in situ and laboratory data, this work will provide recommendations for sustainable design adapted to cold climates.

Drissen-Robert Renaud

Drissen-Robert Renaud

renaud.drissen-robert.1@ulaval.ca

Supervision: Pierre Blanchet (Université Laval)

Développement d’une membrane pare-intempérie à fort contenu biosourcé.

L’efficacité énergétique et l’empreinte environnementale d’un bâtiment sont des critères très important pour le choix d’un acheteur. Il est possible d’améliorer l’efficacité énergétique d’un bâtiment avec la compréhension des phénomènes associés à la physique du bâtiment et en choisissant les solutions adaptées au territoire et à ses caractéristiques. Maximiser la proportion de matériaux provenant de ressources renouvelables et d’industries québécoises est une bonne pratique afin de réduire l’empreinte environnementale d’un bâtiment en réduisant l’énergie intrinsèque due aux matériaux. Ces stratégies permettent ainsi de diminuer la consommation d’énergies et de ressources fossiles, d’éviter les pertes d’énergie, de réduire le volume de déchet non biodégradable et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Ce projet s’inscrit dans cette problématique. Il a pour objectif principal la conception d’une membrane pare-intempérie à fort contenu biosourcé rivalisant en performance avec les produits fabriqués à partir de matériaux pétrochimiques se retrouvant sur le marché. Au cours de ce projet de recherche, différents concepts de membrane seront proposés et évalués selon des critères bien précis afin de développer une recette, un procédé de fabrication et un produit final adapté aux besoins de l’industrie. Aussi, ce projet permettra d’identifier les possibilités, les avantages et les limites d’un matériau comme la microfibre de cellulose dans le domaine de la construction.

Dura Helin-Subhi

Dura Helin-Subhi

helin-subhi.dura.1@ulaval.ca

Supervision: Alexis Achim (Université Laval), Mathieu Fortin (co-supervision – Service Canadien des forêts)

Modeling the Economic Value Related to Forest Yield

This PhD project aims to integrate economic aspects into forest planning by considering the demand for wood products and forecasting specific volumes by product type. The objectives include modeling the prices of processed wood products in Quebec, predicting production volumes and their exchange value, and comparing adaptation measures to climate change. By taking into account exchange value and market variables, the project seeks to establish future scenarios to ensure the economic sustainability of forest resources while testing methodological tools from previous research to enhance knowledge in forest management and economics.

Durand Kalvin

Durand Kalvin

kalvin.durand.1@ulaval.ca

Supervision: Tatjana Stevanovic (Université Laval) and Denis Rodrigue (co-supervision – Université Laval)

Développement et mise à l’échelle de technologie microbienne d’extraction du xylose issue de déchet agricole et de sa conversion en xylitol.